Cartes géologiques

Introduction

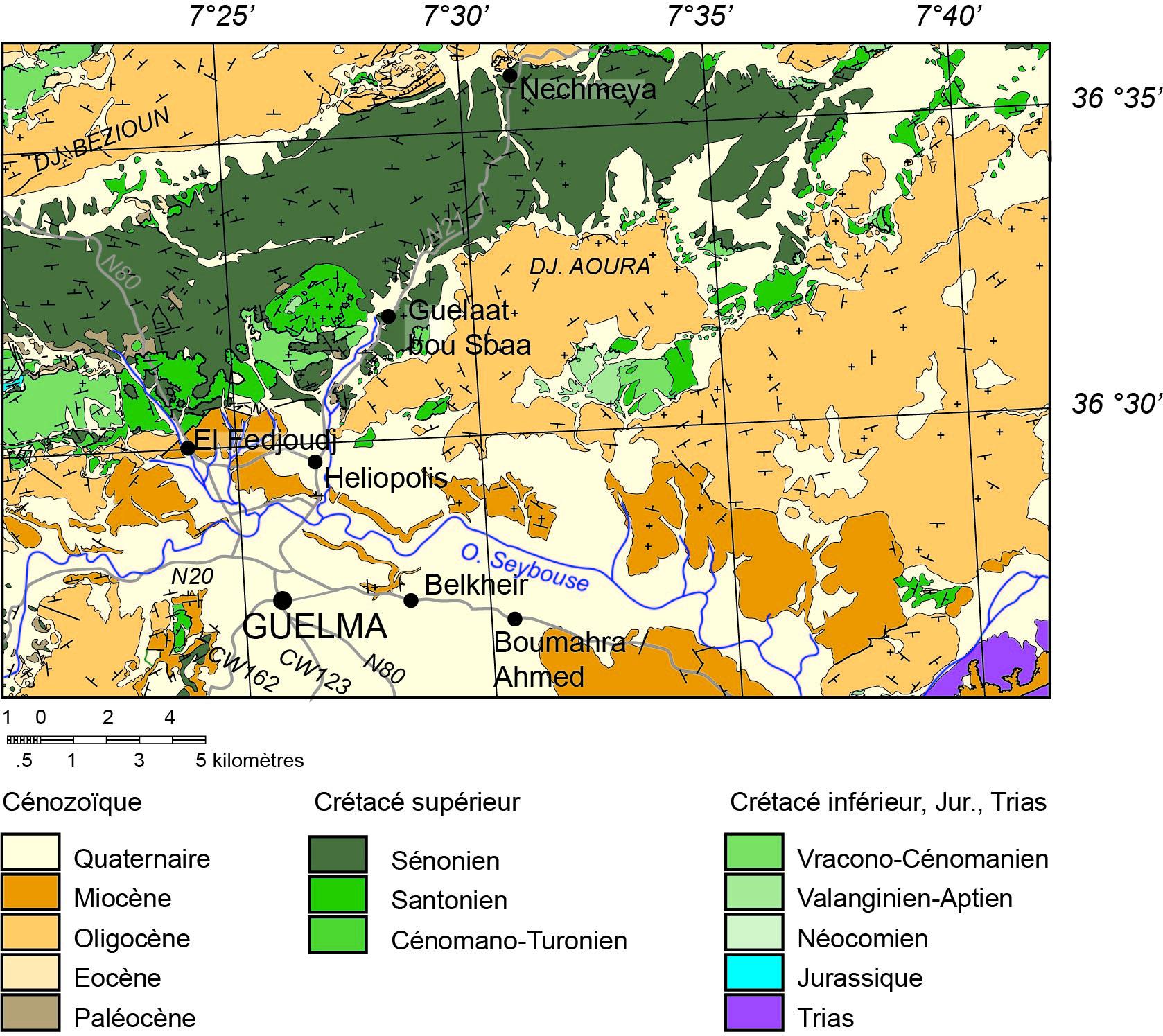

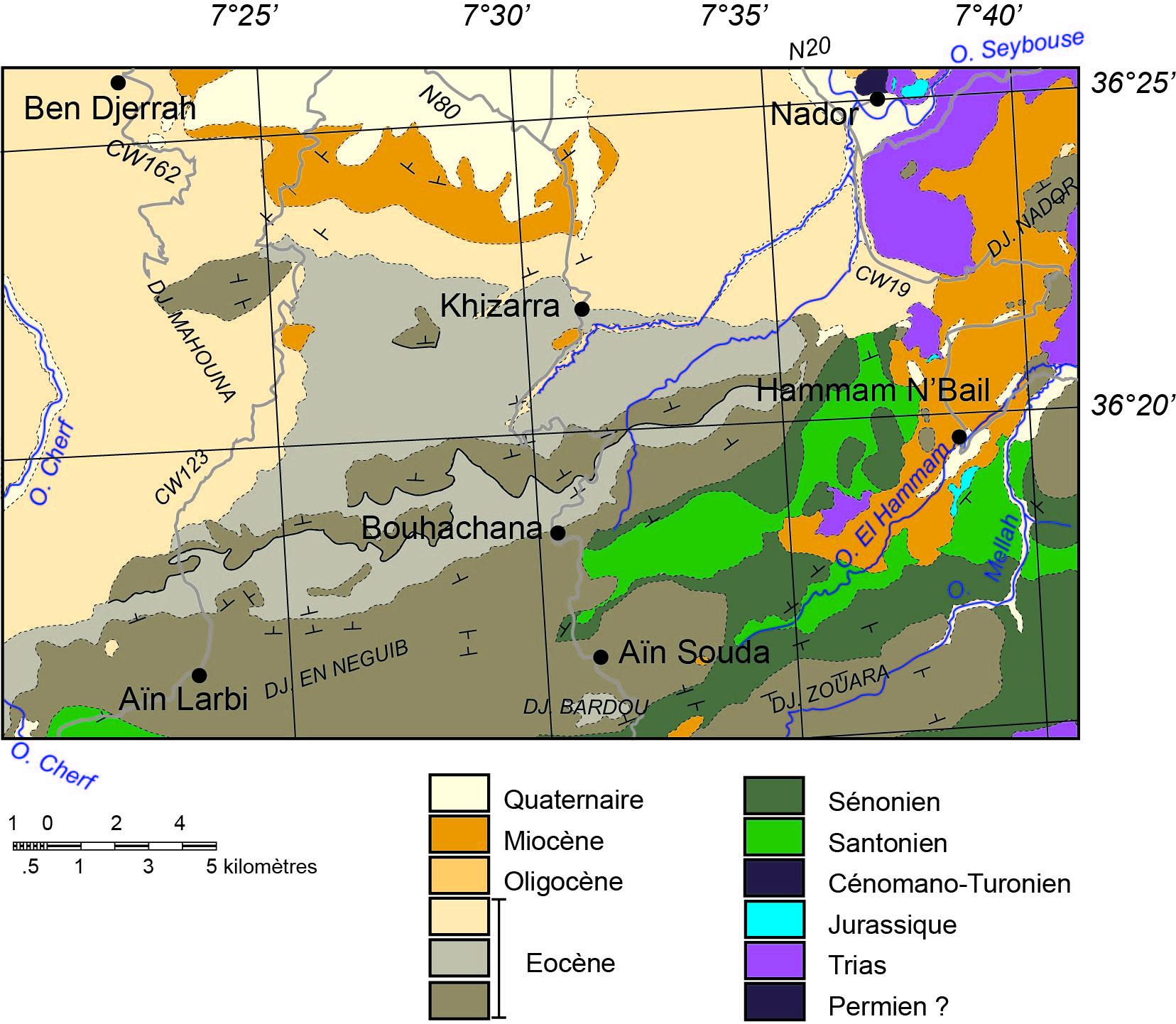

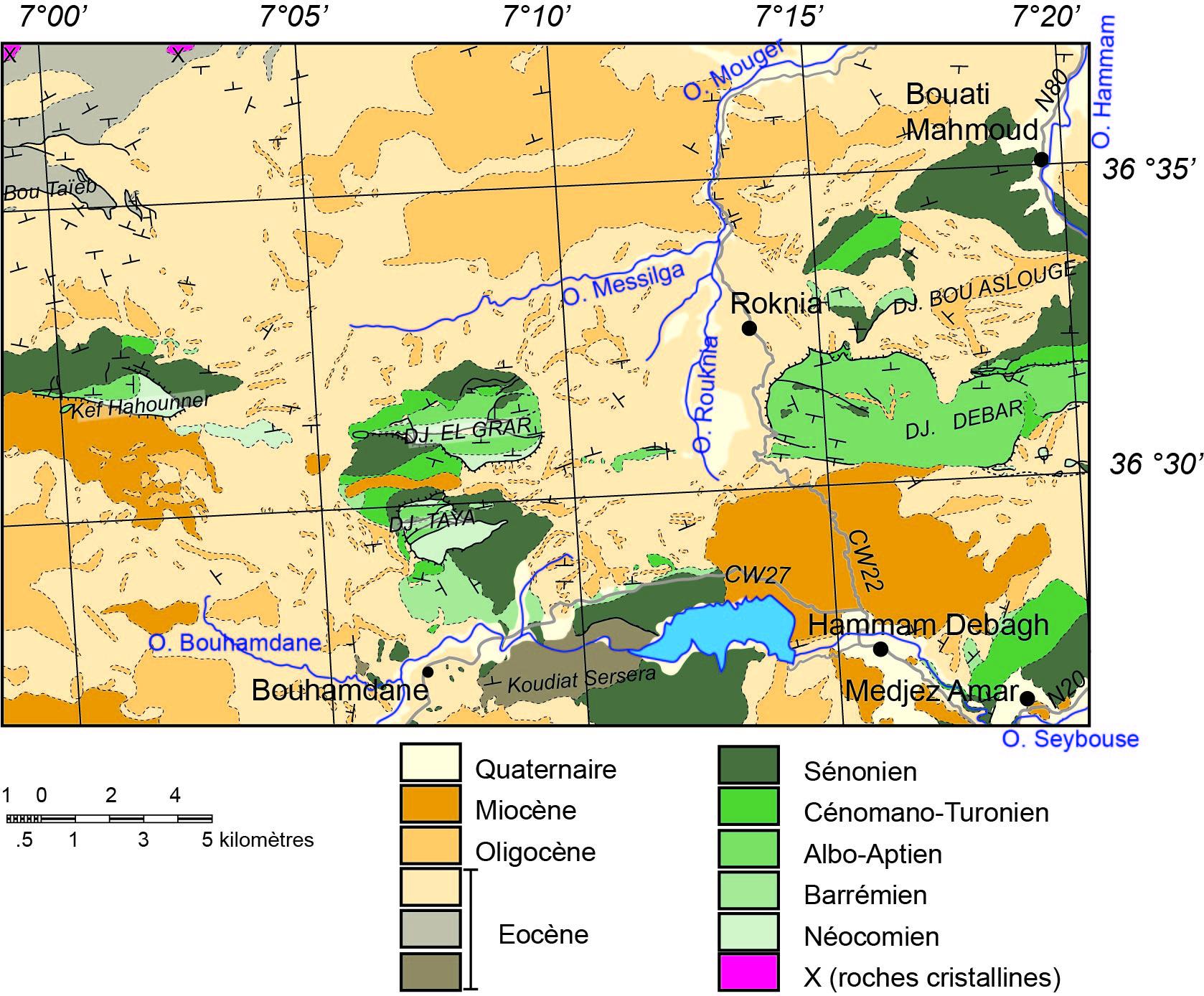

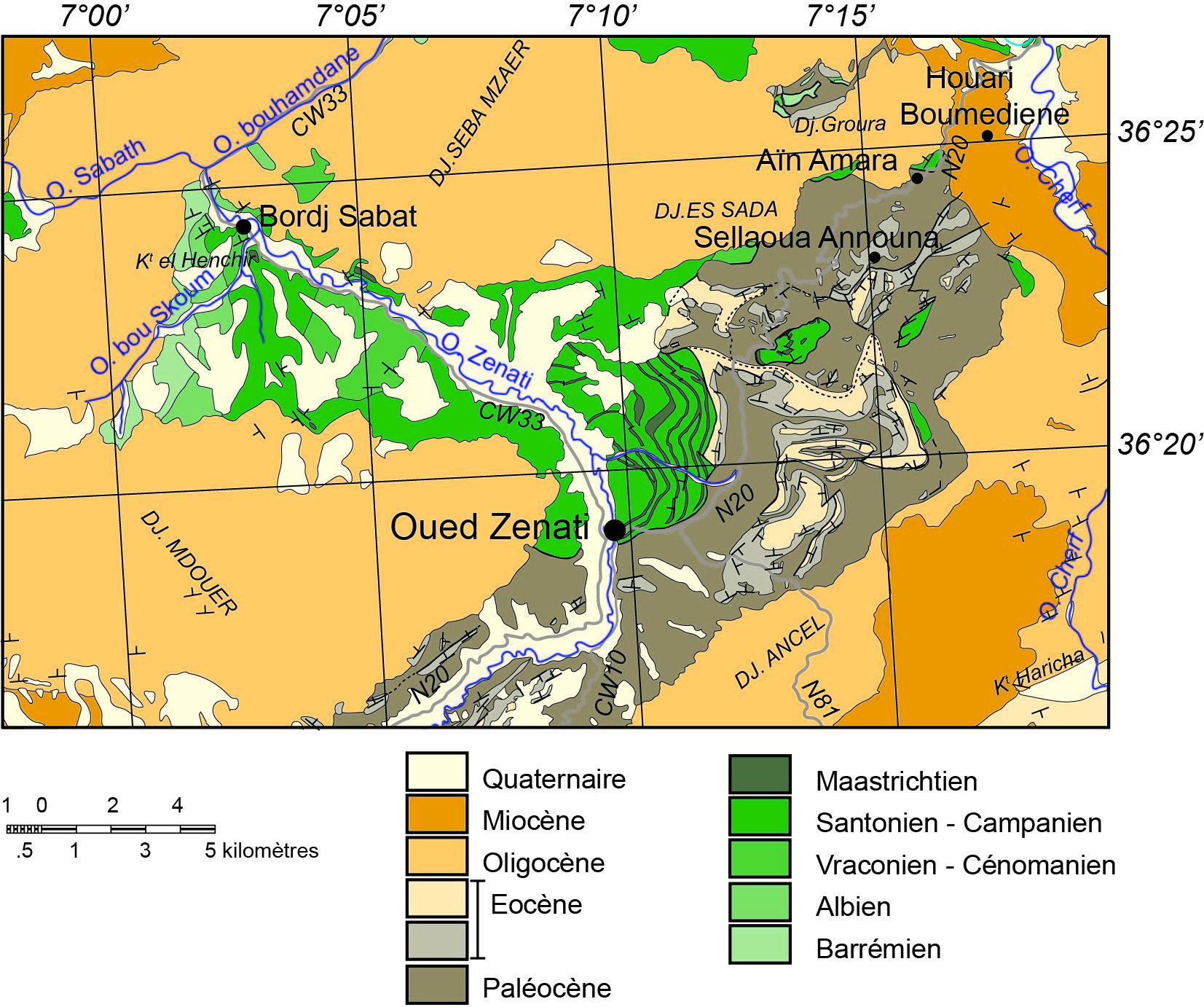

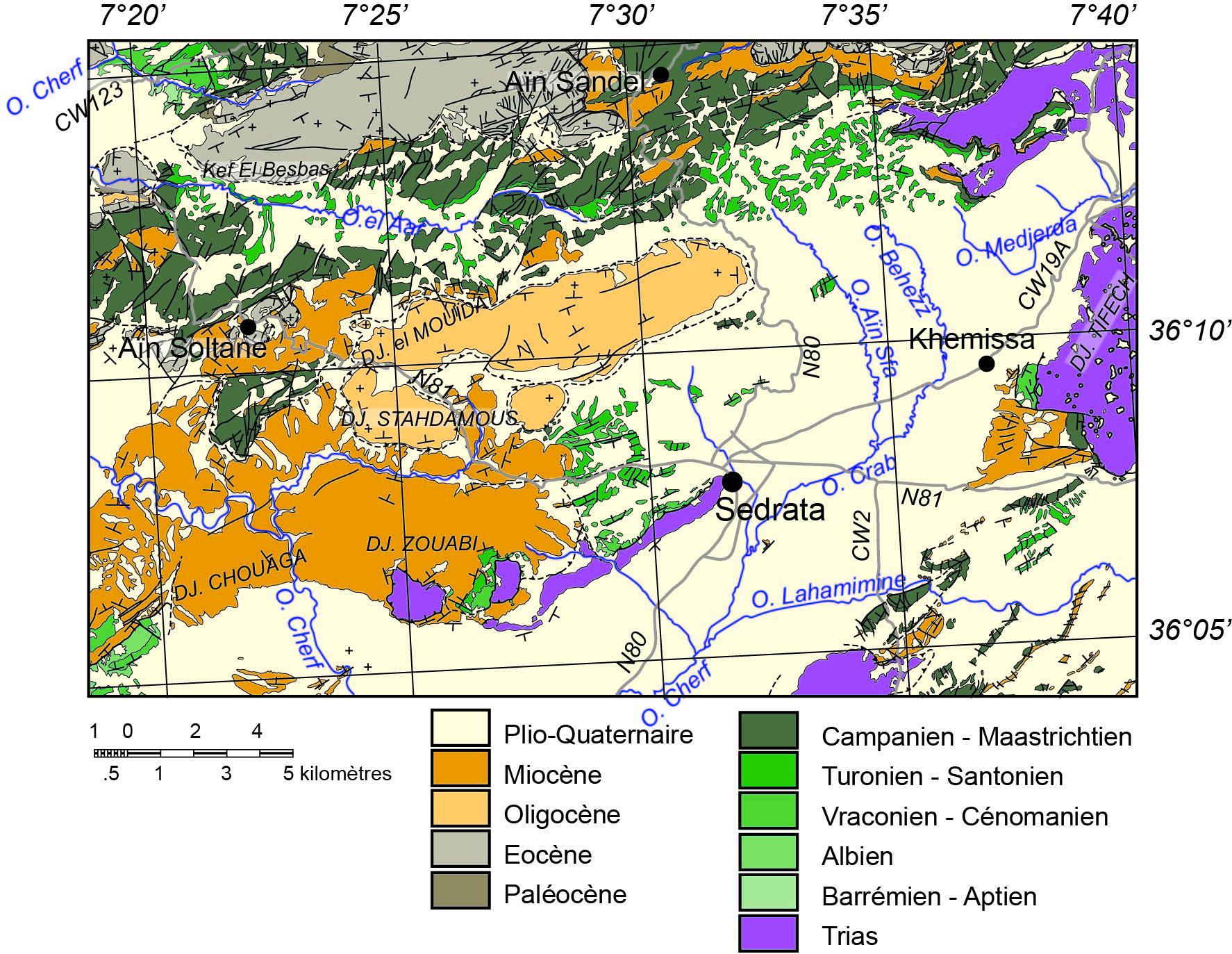

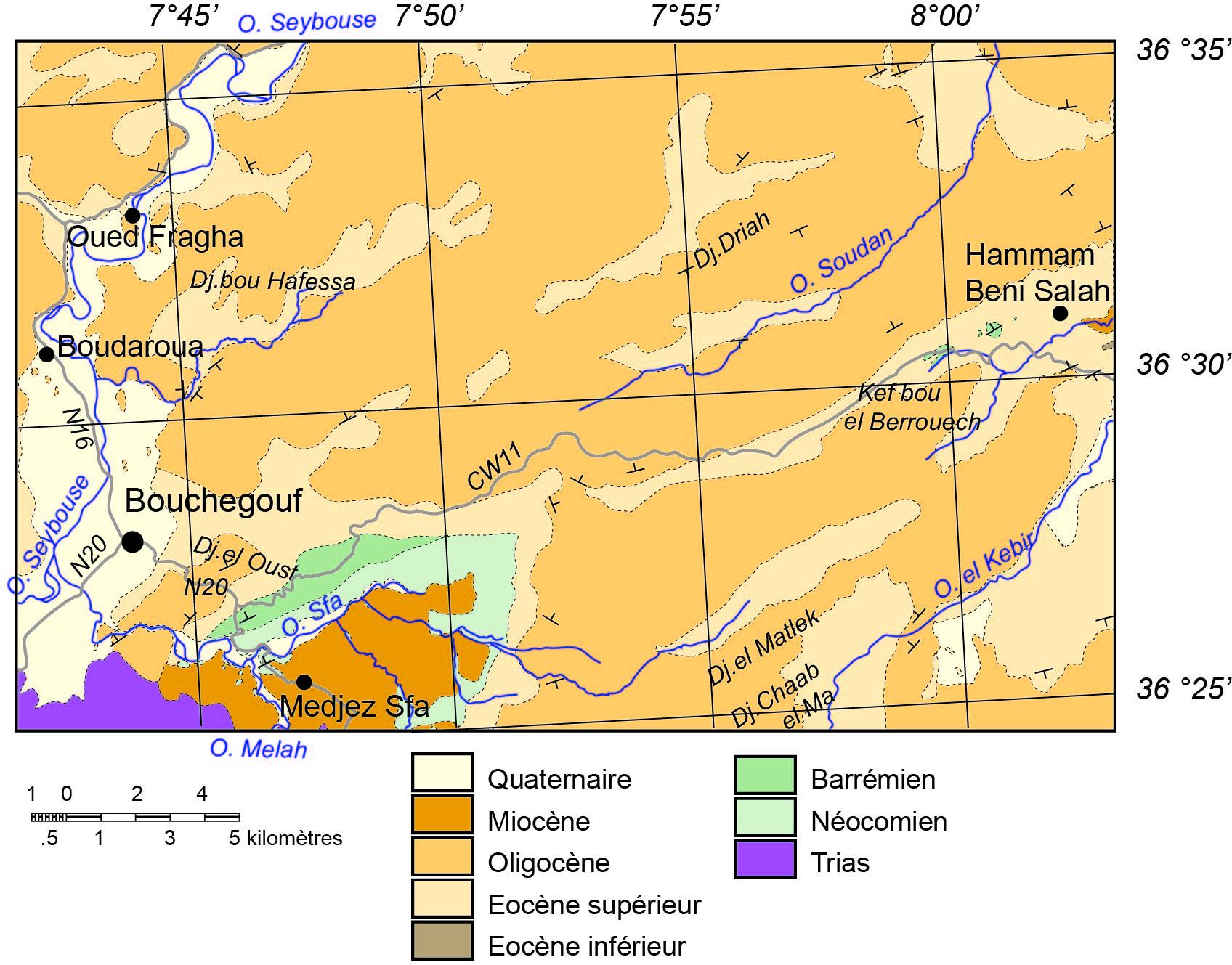

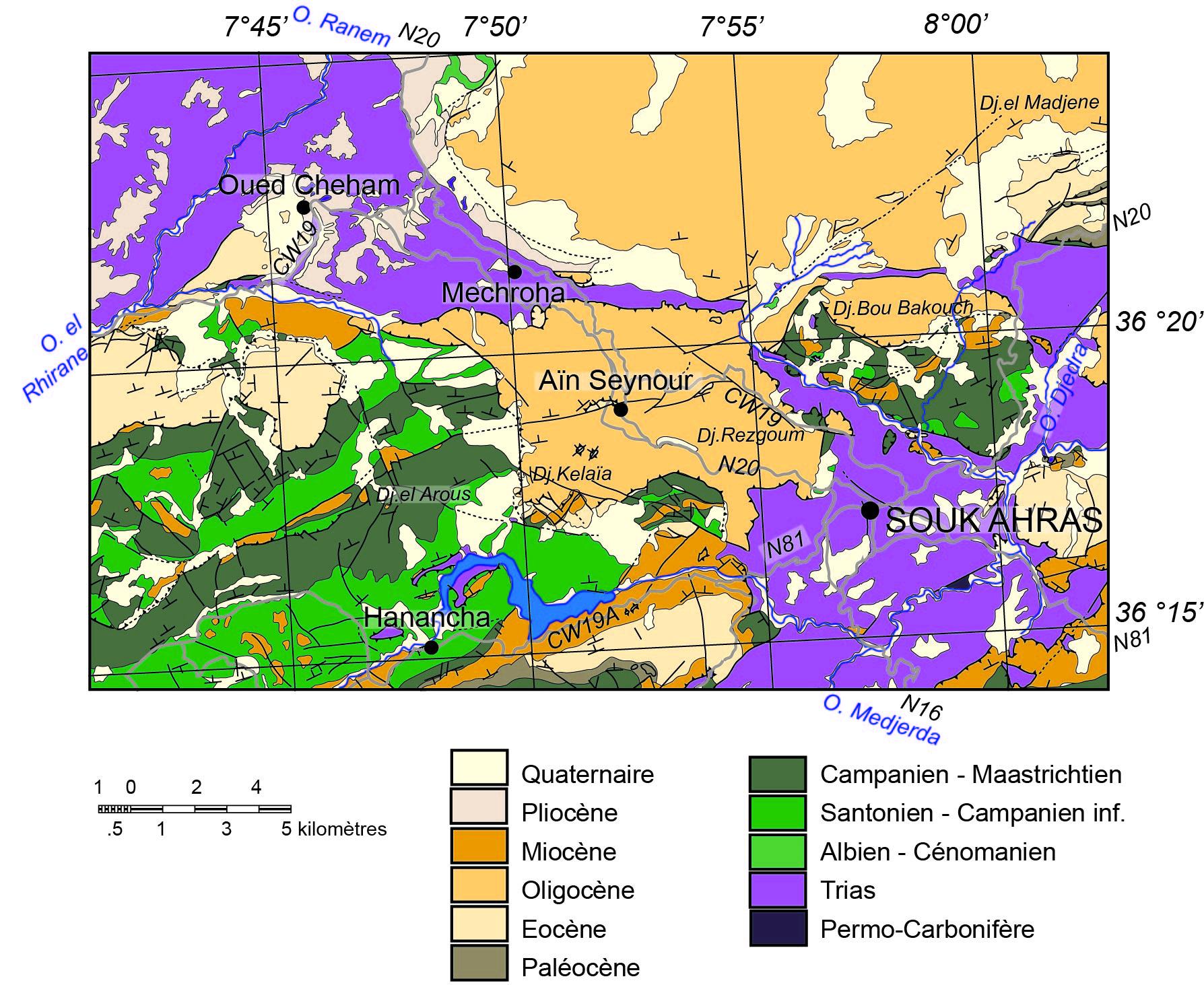

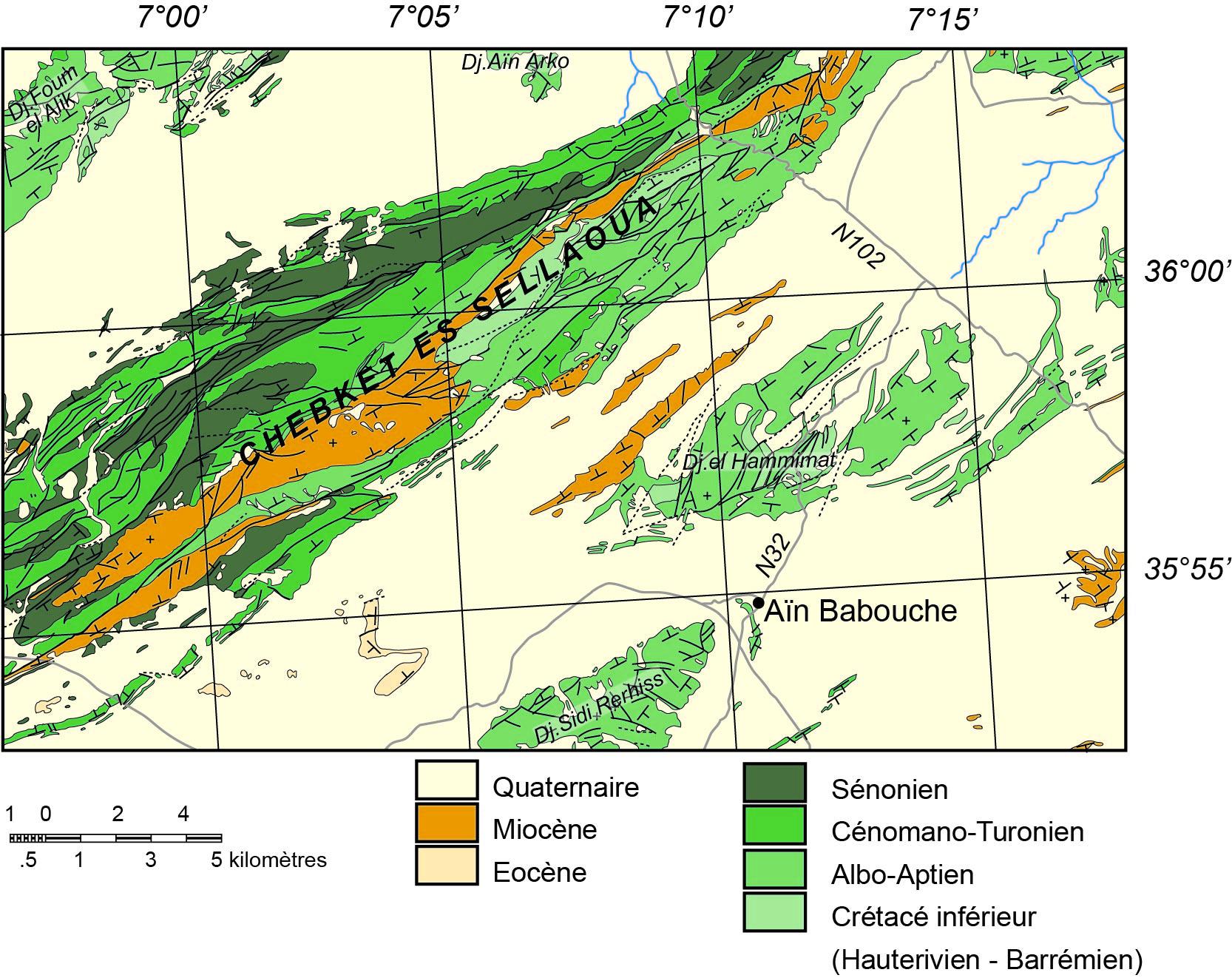

Dans les pages suivantes, vous trouverez des cartes géologiques simplifiées de la région de Guelma, ainsi qu'un aperçu sur la stratigraphie (pour plus de détails, référez-vous aux cartes détaillées et aux notices correspondantes).

*** Si vous souhaitez utiliser ces images, pensez à indiquer la référence de ce site et la référence d'origine. ***

Cette région se caractérise par la présence de terrains uniquement sédimentaires, d'un âge compris entre le Trias et l'actuel (la présence de Permien - à proximité de la ville de Nador-, reste à confirmer). Ces terrains sédimentaires sont en grande partie allochtones, la zone est donc particulièrement perturbée du point de vue tectonique. On rencontre ainsi sur de vastes terrains des nappes de flyschs (flyschs numidiens, de Guerrouch, de Penthièvre) qui viennent recouvrir les formations sous-jacentes.

Les informations présentées dans les cartes sont limitées à l'essentiel : affleurements géologiques (code couleur habituel utilisé), principales failles et pendages des couches géologiques, coordonnées géographiques, réseau routier, principales agglomérations, djebels et cours d'eau. La topographie n'a pas été reportée, pas plus que les gîtes minéraux ou fossilifères, les sources ou encore le réseau hydrographique secondaire. En vue de simplification, certaines formations géologiques ont volontairement été regroupées en une seule (par exemple : le Cénomanien et le Vraconien représentés en une seule formation nommée Vracono-Cénomanien).

Les cartes qui ont servi de référence sont indiquées, ainsi que leur date de publication : ce sont généralement des cartes anciennes qui n'ont pas été mises à jour récemment (voir en bas de page les différentes cartes de référence utilisées).

Liste des cartes disponibles :

- Page 2 Guelma

- Page 3 Abdi-La Mahouna

- Page 4 Hammam Debagh

- Page 5 Oued Zenati

- Page 6 Sedrata

- Page 7 Bouchegouf

- Page 8 Souk Ahras

-

Page 9 Aïn Babouche

Localisation des différentes cartes géologiques (avec nom et N°) et contour de la wilaya de Guelma :

Date de dernière mise à jour : 18/06/2022