Les roches sédimentaires (définition, exemples)

- Introduction

- Description d'une roche sédimentaire

- Les principaux minéraux des roches sédimentaires

- Les principales roches sédimentaires

- Pour plus de renseignements

Introduction

Une roche sédimentaire est une roche formée suite au dépôt de sédiments. Ceux-ci se mettent en place dans un bassin sédimentaire (= lieu d’accumulation) en domaine marin ou continental. Cette sédimentation intervient donc à la surface de la Terre (une roche sédimentaire est une roche exogène). Elle est suivie par la diagenèse (= ensemble de processus physico-chimiques) qui conduit à l’induration du sédiment et donc à la formation d’une roche. Les roches sédimentaires ne sont présentes qu’au niveau de la Croûte terrestre et sont particulièrement abondantes en surface.

Les sédiments peuvent avoir une origine détritique (= ils sont issus des processus d’altération et d’érosion) ou organique. Certaines roches se forment également par précipitation chimique.

Description d'une roche sédimentaire

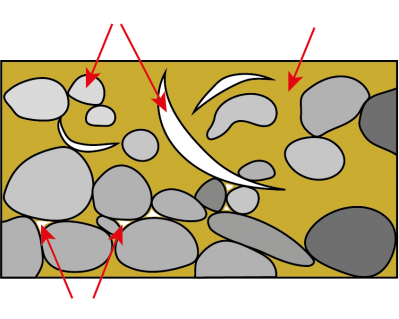

Dans une roche sédimentaire, on trouve :

- des grains ou éléments figurés : ce sont des minéraux, des fossiles (les bioclastes) ou bien encore des fragments de roches (les lithoclastes)

- une phase de liaison ou liant : elle assure la cohésion de la roche. Il peut s'agir d'une matrice (qui est synsédimentaire) ou d'un ciment (d'origine diagénétique)

- des pores : ils sont présents en quantité plus ou moins importante, et peuvent contenir des gaz ou des fluides (eau, hydrocarbures).

Les principaux minéraux des roches sédimentaires

Les minéraux présents dans les roches sédimentaires peuvent être très variés, car une grande partie d'entre eux provient de l'érosion d'une autre roche, on pourra donc retrouver par exemple des minéraux issus de roches magmatiques ou de roches métamorphiques.

Dans la pratique, un certain nombre de ces minéraux sont instables aux conditions de surface, et seront donc facilement altérés. Les minéraux les plus fréquents seront donc des minéraux résistants et qui sont stables au niveau de la surface terrestre.

Parmi les principaux minéraux présents, on retrouve notamment :

(la liste n'est pas exhaustive et la formule chimique n'est pas indiquée si elle est trop complexe)

- le QUARTZ (formule chimique SiO2)

- les minéraux CARBONATES, et notamment la CALCITE (CaCO3), l'ARAGONITE (CaCO3) et la DOLOMITE ((Ca, Mg)(CO3)2)

- les minéraux ARGILEUX (groupe complexe comprenant de nombreuses espèces minérales, comme l'ILLITE, la KAOLINITE, la SMECTITE, la GLAUCONITE)

- les minéraux EVAPORITIQUES, et notamment le GYPSE (CaSO4, 2H2O), la HALITE (NaCl), la SYLVITE (KCl)

- les minéraux PHOSPHATES, et notamment l'APATITE

- les MICAS, avec principalement la MUSCOVITE ou mica blanc (la plus abondante dans les roches sédimentaires) et la BIOTITE (= mica noir)

- les FELDSPATHS (ces minéraux sont souvent très altérés dans les roches sédimentaires)

- les OXYDES de FER

- la PYRITE (FeS2)

Les principales roches sédimentaires

Les roches sédimentaires sont classées en différentes catégories en fonction de l’origine de leurs éléments ou de leur composition. On distingue notamment :

- Les roches détritiques terrigènes, ou silicoclastiques, qui sont les plus abondantes de toutes les roches sédimentaires. Leurs éléments sont issus de l’érosion. Parmi ces roches, on peut citer par exemple le grès ou le conglomérat. Dans cette catégorie, ce sont les roches à grains fins qui dominent.

- Les roches carbonatées, qui sont riches en carbonates, et se forment dans des contextes et suivant des modalités variés. Parmi ces roches, on peut citer par exemple le calcaire, la dolomie.

- Les roches évaporitiques, qui se forment par évaporation à partir d’eaux chargées en sels. Parmi ces roches, on peut citer par exemple le gypse, la halite, la sylvite.

- Les roches phosphatées, riches en phosphates. Parmi ces roches, on peut citer par exemple le phosphate en grains, le guano.

- Les roches siliceuses, riches en silice microcristalline, d’origine organique ou chimique. Parmi ces roches, on peut citer par exemple la radiolarite, la diatomite, le silex.

- Les roches ferrifères, riches en fer. Parmi ces roches, on peut citer par exemple les 'BIF' (pour 'banded iron formation' ou formations de fer rubané), les 'ironstone' (généralement riche en oolithes ferrugineuses), les nodules polymétalliques.

- Les roches carbonées, riches en carbone d’origine organique. Parmi ces roches, on peut citer par exemple les hydrocarbures, les charbons, l’ambre.

- Les roches alumineuses, riches en aluminium, et formées en domaine continental suite à une altération chimique intense de la roche-mère. Parmi ces roches, on peut citer par exemple la bauxite, la latérite.

Le tableau suivant regroupe les principales roches sédimentaires communes, classées par ordre alphabétique (►Cliquez ICI pour voir des photos de ces roches). Attention certains noms ne sont pas formels (officiellement reconnus), mais restent largement utilisés, par exemple sur le terrain pour décrire les roches ou sur les cartes géologiques. C'est le cas par exemple des marnes (= roches composées pour partie d'argiles et de carbonates).

Dans le tableau qui suit, j'ai indiqué dans la première colonne le nom de la roche, en français puis en anglais, ainsi que son genre (nom féminin ou masculin). Dans la deuxième colonne se trouve une description rapide de la roche. Il existe bien entendu d’autres roches sédimentaires, plus rares, mais aussi des roches de type intermédiaire, plus difficiles à caractériser.

Je rappelle que l’étude détaillée d’une roche sédimentaire, après l’observation macroscopique, nécessite bien entendu une observation microscopique (réalisation de lames minces) et/ou divers analyses chimiques.

D'autre part, la dénomination précise des roches, notamment détritiques et carbonatées, obéit à des règles précises (voir la page consacrée aux classifications).

|

Roche |

Description |

|

Alios (n.m.) Alios |

Roche détritique (type de grès) composée de grains de sables et de graviers cimentés par des oxydes de fer, d’aluminium et de manganèse, ainsi que de la matière organique. |

|

Ambre (n.f.) Amber |

Roche carbonée. Résine fossile provenant de certaines arbres (et notamment des conifères comme les pins ou les sapins). Aspect de morceaux durs et cassants, plus ou moins transparents, de couleur jaune ou rougeâtre. Peut renfermer des fossiles, parfaitement préservés (insectes, plantes). |

|

Anthracite (n.f.) Anthracite |

Type de charbon le plus évolué. Taux de carbone compris entre 90 et 95 %. Eclat métallique. |

|

Argilite (n.f.) Claystone |

Roche détritique à texture fine, composée majoritairement par de l’argile (diamètre < 4 µm). |

|

Arkose (n.f.) Arkose |

Grès contenant une forte proportion de feldspath (> 25 %) ; issu de l’altération du granite ou du gneiss. Contient souvent aussi des micas, et un ciment argileux. |

|

Bauxite (n.f.) Bauxite |

Roche alumineuse blanche (quand elle est pure), rouge ou grise, caractérisée par sa forte teneur en alumine Al2O3 et en oxydes de fer. Principal minerai permettant la production d'aluminium. Plus dure que la latérite. Nombreuses textures différentes. |

|

Brèche (n.f.) Breccia |

Conglomérat (roche détritique) composé en majorité d’éléments grossiers de forme anguleuse. Attention ce terme peut désigner des roches d’origine sédimentaire, tectonique et volcanique. |

|

Calcaire (n.m.) Limestone |

Roche carbonatée, composée majoritairement par de la calcite (CaCO3). De nombreuses variétés de calcaire existent, nommées en référence à leur texture (ex : calcaire oolithique, lithographique, feuilleté...), à leur composition (ex: calcaire marneux, dolomitique...) ou aux fossiles contenus (ex: calcaire à nummulites, calcaire à entroques, à bryozoaires...). |

|

Cargneule (n.f.) Cargneule |

Roche carbonatée, d’aspect vacuolaire, de couleur jaune, brune ou rouille, formant des masses peu ou mal stratifiées et qui donne des reliefs ruiniformes. Surtout de nature calcaire, un peu dolomitique et parfois gypseuse. Formée suite à la dissolution des parties dolomitiques par des eaux riches en sulfates. Fréquentes dans les niveaux du Trias (à proximité de niveaux gypseux). |

|

Chaille (n.f.) Chert |

Roche siliceuse. Sorte de silex, mais qui ne possède pas de cortex (donc difficilement extraite de sa gangue). Aspect mat. Souvent caverneuse (présence de creux au centre). |

|

Charbon (n.m.) Coal |

Roche carbonée formée en domaine continental ou littoral suite à l’accumulation de végétaux, dans des lacs peu profonds (tourbières). Nom générique correspondant à plusieurs types de roches. |

|

Conglomérat (n.m.) Conglomerate |

Roche détritique à texture grossière, composée d’éléments dont la taille est majoritairement supérieure à 2 mm. Nom générique correspondant à plusieurs types de roches. |

|

Craie (n.f.) Chalk |

Roche carbonatée peu indurée, très friable, constituée notamment par l’accumulation des débris d’une algue microscopique à squelette calcaire, les coccolithophoridés, mais aussi d'autres débris planctoniques comme des Foraminifères. Attention de nos jours la craie utilisée en milieu scolaire peut être fabriquée avec d’autres matériaux (comme du gypse ou du talc, ajoutés à des liants). |

|

Diatomite (n.f.) Diatomite |

Roche siliceuse litée, d’origine organique, formée par l’accumulation de diatomées (= microalgues), en milieu marin ou dans l'eau douce. Roche pulvérulente (= friable), très légère, à porosité très élevée et de couleur claire. |

|

Dolomie (n.f.) Dolostone, dolomite rock |

Roche carbonatée composée en majorité de dolomite (Ca, Mg, (CO3)2). Le calcaire dolomitique contient de la dolomite en plus faible proportion. |

|

Evaporites (n.f. plur.) ou roches salines Evaporites or salt rocks |

Roches formées par évaporation d’eau de mer ou de lacs salés. Il s’agit souvent de roches monominérales (ex : gypse, halite, sylvite). |

|

Flysch (n.m.) Flysch |

Formation sédimentaire détritique terrigène, souvent épaisse, en concordance avec les couches sous-jacentes, composée essentiellement d’un empilement de turbidites et déposée dans une zone orogénique aujourd’hui tectonisée. Souvent impliquée dans d’importantes nappes de charriage. Mis en place au niveau de deltas sous-marins profonds, au pied du talus. |

|

Gaize (n.f.) Gaize |

Roche siliceuse, en partie détritique et en partie chimique, en général grise à verdâtre, souvent poreuse et légère. Contient aussi de l’argile, du calcaire, des grains de glauconie, des fossiles (spicules abondants, radiolaires et diatomées plus rares). |

|

Grès (n.m.) Sandstone |

Roche détritique à texture intermédiaire, composée d’éléments de taille majoritairement comprise entre 62 µm et 2 mm (il s’agit plus simplement de sable induré). |

|

Grèze ou groize (n.f.) = brèche de pente Stratified scree |

Roche détritique grossière, mal cimentée et aux éléments de forme anguleuse, mise en place au niveau d’un éboulis de pente en domaine continental. |

|

Guano (n.m.) Guano |

Type de dépôt phosphaté, riche en phosphates mais aussi en nitrates, provenant en grande partie de l'accumulation d'excréments d'oiseaux marins en domaine littoral. Peut aussi se former en milieu karstique (dans des grottes) suite à l'accumulation d'excréments de chauves-souris. |

|

Houille (n.f.) Bituminous coal |

Type de charbon plus évolué que le lignite. Taux de carbone compris entre 75 et 90 %. Les débris végétaux ne sont plus reconnaissables. |

|

Jais (n.m.) Jet, black amber |

Roche carbonée. Variété de lignite, noire et luisante. |

|

Jaspe (n.m.) Jasper |

Roche siliceuse surtout formée de calcédoine et de quartz avec parfois des argiles, colorée par des oxydes de fer ou de la matière charbonneuse. Certaines variétés sont utilisées en joaillerie. |

|

Latérite (n.f.) Laterite |

Roche alumineuse, rouge ou brune, qui se forme par altération des roches sous les climats tropicaux. Ressemble à un limon argileux rouge, qui peut durcir près de la surface en une croûte, appelée cuirasse latéritique. |

|

Lignite (n.m.) Lignite |

Type de charbon plus évolué que la tourbe. Taux de carbone compris entre 65 et 75 %. Les débris végétaux sont encore reconnaissables. |

|

Lumachelle (n.f.) Bioclastic limestone or coquina |

Roche carbonatée composée d’une accumulation de coquilles de bivalves et/ou de gastéropodes, souvent brisées car mises en place dans un milieu agité (par exemple au niveau du littoral). Souvent peu cimentée. Le terme 'falun' désigne une roche assez proche. |

|

Lydienne (n.f.) Lydite, Lydian stone |

Roche siliceuse à radiolaires et ciment de calcédoine, colorée en gris ou noir par des matières charbonneuses. Contient souvent de la pyrite et des grains phosphatés. |

|

Marne (n.f.) Marl |

Roche détritique et carbonatée, à texture fine et souvent friable, composée d’un mélange d’argile et de carbonates (proportion de carbonates comprise entre 35 et 65 %). Intermédiaire entre les calcaires marneux et les argiles calcaires. Ce terme n'est pas reconnu officiellement, mais reste très couramment employé. |

|

Meulière (n.f.) Miltstone grit, bur(r)stone |

Roche siliceuse. Peut être compacte ou caverneuse. Se présente sous l’aspect de nodules. Souvent associée à des argiles ou à du calcaire, toujours formée en eau douce. |

|

Molasse (n.f.) Molasse |

Formation sédimentaire détritique, épaisse, composée pour partie de couches turbiditiques, mais aussi de couches terrigènes non turbiditiques (grès, conglomérat), déposée dans une zone orogénique en fin de tectonisation, et typiquement en discordance avec les couches sédimentaires sous-jacentes. Le plus souvent autochtone. |

|

Onyx (n.m.) Onyx |

Roche caractérisée par l’alternance de bandes colorées régulièrement agencées. Peut être siliceux ou calcaire. |

|

Phosphorite (n.f.) Phosphorite |

Roche phosphatée se présentant sous la forme de concrétions ayant un aspect de porcelaine, de teinte claire et d’éclat mat. Remplit les poches karstiques. Contient également des argiles. |

|

Phtanite (n.m.) Phtanite |

Roche siliceuse et argileuse, avec quelques radiolaires, à cassure esquilleuse, opaque, grise à noire (matière charbonneuse). |

|

Poudingue (n.m.) Conglomerate |

Conglomérat (roche détritique) composé en majorité d’éléments grossiers (> 2 mm) de forme arrondie. |

|

Psammite (n.f. ou n.m.) Psammite |

Grès à ciment argileux, riche en micas (blancs surtout) regroupés en minces lits, ce qui permet de débiter la roche en plaquettes. |

|

Quartzite (n.m.) Quartzite |

Roche siliceuse compacte, à cassure conchoïdale, en générale claire et d’aspect gras, constituée de grains de quartz intimement soudés. Attention cette roche peut être de type sédimentaire (orthoquartzite : provient de la cimentation par diagenèse d’un grès) ou de type métamorphique (métaquartzite : provient de la recristallisation d’un grès, d’une radiolarite ou d’un filon de quartz). Distinction difficile entre les deux types. |

|

Radiolarite (n.f.) Radiolarite |

Roche siliceuse litée, d’origine organique, formée par l’accumulation de radiolaires (= protozoaires) en milieu marin. Roche compacte, dure. |

|

Sapropélite (n.m.) Sapropelite |

Roche formée suite à l’induration d’un sapropèle, c’est à dire d’une vase (boue) très riche en matière organique (roche mère à hydrocarbures). |

|

Schiste (n.m.) Shale |

Peut désigner une roche sédimentaire à texture feuilletée, comme les schistes bitumineux (d’où on extrait le gaz de schiste) ou les schistes ardoisiers (les ardoises). Mais attention ce terme désigne plus généralement des roches métamorphiques (qui ont donc subi des contraintes tectoniques). |

|

Silex (n.m.) Flint(stone), chert |

Roche siliceuse dure, à grain très fin, de couleur variable et à cassure conchoïdale. On le trouve dans les carbonates, sous forme de nodules ou accidents siliceux (‘rognons’) en général disséminés dans la roche. Le silex se forme au cours de la diagenèse. Limite avec le calcaire bien nette (couche blanche appelée patine ou cortex). On peut retrouver des fossiles à l’intérieur du silex (comme des spicules). |

|

Siltite (n.f.) Siltstone, siltite |

Roche détritique à texture fine, composée en majorité de silt (diamètre des grains compris entre 4 µm et 62 µm). |

|

Spéléothème (n.m.) Speleothem |

Roche carbonatée, d’origine chimique, formée dans un réseau karstique (milieux souterrains comme les grottes). Apparence de concrétions (stalactites, stalagmites, etc). |

|

Spongolit(h)e ou spiculite (n.f.) Spiculite, spicularite |

Roche siliceuse litée, d’origine organique, formée par l’accumulation des spicules siliceux des spongiaires. Roche de couleur claire (grise ou verdâtre), poreuse et légère. Parfois aussi nommée spiculite. |

|

Terra rossa Terra rossa, red earth |

Argile rouge issue de la dissolution des calcaires, fréquente sous les climats méditerranéens (se forme suite à l’attaque des eaux de pluies acides sur la roche). |

|

Tillite (n.f.) Tillite |

Conglomérat d’origine glaciaire (induration d’un dépôt de moraines ou fluvio-glaciaire). |

|

Tourbe (n.f.) Peat |

Type de charbon peu évolué, très peu dense, très léger, avec des débris végétaux nombreux et clairement identifiables. Taux de carbone compris entre 55 et 65 %. |

|

Travertin (n.m.) Travertine |

Roche carbonatée d’origine chimique, formée en domaine continental au niveau des sources, des cascades ou en milieu lacustre. Souvent vacuolaire. Peut préserver des empreintes de végétaux. |

|

Tuf calcaire Tufa |

Roche carbonatée d’origine chimique, formée en domaine continental au niveau des sources ou en milieu lacustre. Moins dense que le travertin. Attention le tuf désigne aussi une roche volcanique. |

Pour plus de renseignements :

- AUBOUIN J., BROUSSE R. & LEHMAN J.-P., 1968 : Précis de géologie. Tome 1: pétrologie, édition Dunod, 711 p.

- BOGGS S. Jr, 2009 : Petrology of sedimentary rocks, Cambridge University Press (2ème édition), 600 p.

- BOGGS S. Jr, 2014 : Principles of sedimentology and stratigraphy, Pearson Education (5ème édition), 560 p.

- FOUCAULT A. & RAOULT J.-F., 2001 : Dictionnaire de Géologie, édition Dunod, 5ème édition, 374 p.

- NICHOLS G., 2009 : Sedimentology and Stratigraphy, Wiley-Blackwell Edition (2ème édition), 432 p.

- POMEROL Ch., LAGABRIELLE Y. & RENARD M., 2002 : Eléments de géologie, édition Dunod, 12ème édition, 744 p.

- Vous pouvez consulter mes vidéos sur Youtube en cliquant ICI ou ICI.

- Vous pouvez aussi consulter des photos (de roches, de minéraux, de fossiles...) : cliquez ICI (site photo spécialisé) ou allez SUR CE SITE.

Date de dernière mise à jour : 09/05/2025